明治時代の英訳お伽物語に触れる 稲荷鬼王神社で新宿区ゆかりの文学作品を展示

最終更新日:2017年9月15日

ページID:000035628

新宿区役所近くの稲荷鬼王神社(歌舞伎町2-17-5)で、新宿区にゆかりのある作家の古書が展示されている。

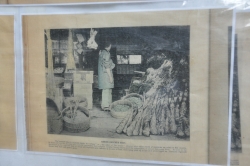

稲荷鬼王神社では、地域の方と協力し、土地の歴史を伝える展示や催しを開催している。今回は、旧西大久保(現・大久保近辺)に作家・小泉八雲が暮らして115年となることを記念して、明治~大正期に刊行された、八雲英訳の「日本お伽噺」5冊、八雲と同じく西大久保に一時暮らした作家・島崎藤村が明治期に出版した詩集『一葉舟』『落梅記』などのほか、明治期の日本の様子を収めた外国人向けの写真集(『ILLUSTRATIONS of JAPANESE LIFE』)なども展示している。

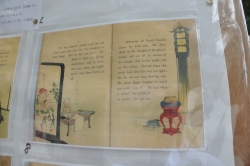

八雲の英訳本は、ちりめん本と呼ばれる、まるでちりめんに印刷したように見える技法を用いた和紙製の本で、当時の外国人向け土産や外国語教育用の書物として人気を博したといわれる。今回の展示では、英訳本の表紙だけではなく実際に中身を読むことができるように、境内にパネルを設置して全ページのカラー印刷を展示。展示品の一つ『The Boy Who Drew Cats(猫を描いた小僧)』は、屏風に本物と見間違えるような猫を描く小僧の話。鮮やかに彩色された木版画の挿絵が随所に散りばめられ、目で見ても楽しめる作品に仕上がっている。

展示は、9月18日(祝)まで(18日は大祭のため、一部見られない展示あり)。

宮司の大久保直倫(なおとも)さんは、「八雲が暮らした当時の日本に思いを馳せながら、なかなか見る機会のない物語や挿絵を楽しんでいただければ」と話している。

稲荷鬼王神社では、地域の方と協力し、土地の歴史を伝える展示や催しを開催している。今回は、旧西大久保(現・大久保近辺)に作家・小泉八雲が暮らして115年となることを記念して、明治~大正期に刊行された、八雲英訳の「日本お伽噺」5冊、八雲と同じく西大久保に一時暮らした作家・島崎藤村が明治期に出版した詩集『一葉舟』『落梅記』などのほか、明治期の日本の様子を収めた外国人向けの写真集(『ILLUSTRATIONS of JAPANESE LIFE』)なども展示している。

八雲の英訳本は、ちりめん本と呼ばれる、まるでちりめんに印刷したように見える技法を用いた和紙製の本で、当時の外国人向け土産や外国語教育用の書物として人気を博したといわれる。今回の展示では、英訳本の表紙だけではなく実際に中身を読むことができるように、境内にパネルを設置して全ページのカラー印刷を展示。展示品の一つ『The Boy Who Drew Cats(猫を描いた小僧)』は、屏風に本物と見間違えるような猫を描く小僧の話。鮮やかに彩色された木版画の挿絵が随所に散りばめられ、目で見ても楽しめる作品に仕上がっている。

展示は、9月18日(祝)まで(18日は大祭のため、一部見られない展示あり)。

宮司の大久保直倫(なおとも)さんは、「八雲が暮らした当時の日本に思いを馳せながら、なかなか見る機会のない物語や挿絵を楽しんでいただければ」と話している。

本ページに関するお問い合わせ

稲荷鬼王神社 電話03-3200-2904

本ページに関するご意見をお聞かせください

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。