【令和5年10月配信】マンションならではの防災が学べる!「マンション防災はじめの一歩」無料配布中!

最終更新日:2023年10月30日

ページID:000070378

【新宿区中高層マンション防災対策ガイドラインのご紹介】

区では、中高層マンションにお住いの一人ひとりが取り組む事前の備えと防災コミュニティづくりについてまとめた「マンション防災はじめの一歩」を配布しています。

平成29年度の増刷に合わせて、「新宿区中高層マンション防災対策ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定しました。

平成29年度の増刷に合わせて、「新宿区中高層マンション防災対策ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定しました。

[1 ガイドラインの策定背景及び目的]

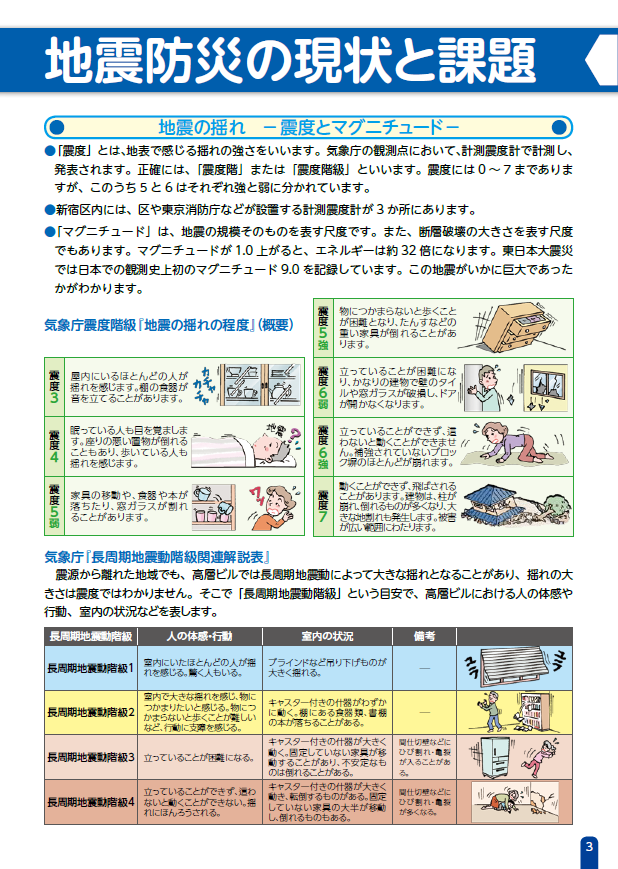

地震発生時に中高層マンション(概ね5 階以上の共同住宅)は、高層階の大きな揺れや、電気・ガス・水道等のライフラインの停止、また、エレベーター内の閉じ込めといった、危険性が指摘されており、自宅における生活が困難になることが予想されます。

このため、有事の際にマンション住民が自助・共助できる環境づくり。また、日ごろからの自主的な予防・応急活動・復旧復興と、段階に応じた防災対策が必要です。

これらの取り組みに対して新宿区では、マンションの居住者、管理組合や自治会、賃貸マンション事業者やマンション開発業者(以下、「関係主体」)と一体となって、「自助・共助・公助」に基づいて、基本となる方針を策定しました。

このため、有事の際にマンション住民が自助・共助できる環境づくり。また、日ごろからの自主的な予防・応急活動・復旧復興と、段階に応じた防災対策が必要です。

これらの取り組みに対して新宿区では、マンションの居住者、管理組合や自治会、賃貸マンション事業者やマンション開発業者(以下、「関係主体」)と一体となって、「自助・共助・公助」に基づいて、基本となる方針を策定しました。

[2 震災における中高層マンション特有の課題]

想定されている首都直下地震などの大地震が発生した場合、中高層マンションは倒壊の危険性は低いものの、エレベーターや給排水設備、電気設備、ガス設備などの付帯設備に大きな被害や損傷が発生する恐れがあります。また、高層階に居住する住民が孤立することも懸念されます。

[3 基本方針]

■ 耐震性が確保されているマンションについては、在宅避難を原則とした対策を進める

新宿区では、地震等による建物の倒壊・焼失等によって救援を要する被災者またはそれらの被害を受ける恐れのある人に対して、宿泊や給食の援助を行うために、区立小中学校及び都立高校等51カ所を避難所として指定しています。

万一、建物被害の無いマンション住民が避難所に避難した場合、新宿区地域防災計画に定める想定を超える避難者により、避難所では、避難生活に混乱や支障が生じる恐れがあります。

また、これまでの大震災等が発生した被災地の避難所においては、避難者の肉体的・精神的なストレスによる、多くの健康被害が報告されています。

こうしたことから、マンション建物の倒壊等の危険性が無い場合は、在宅避難を原則とした対策を実施していきます。

■ マンション住民一人ひとりの防災意識の向上を図る

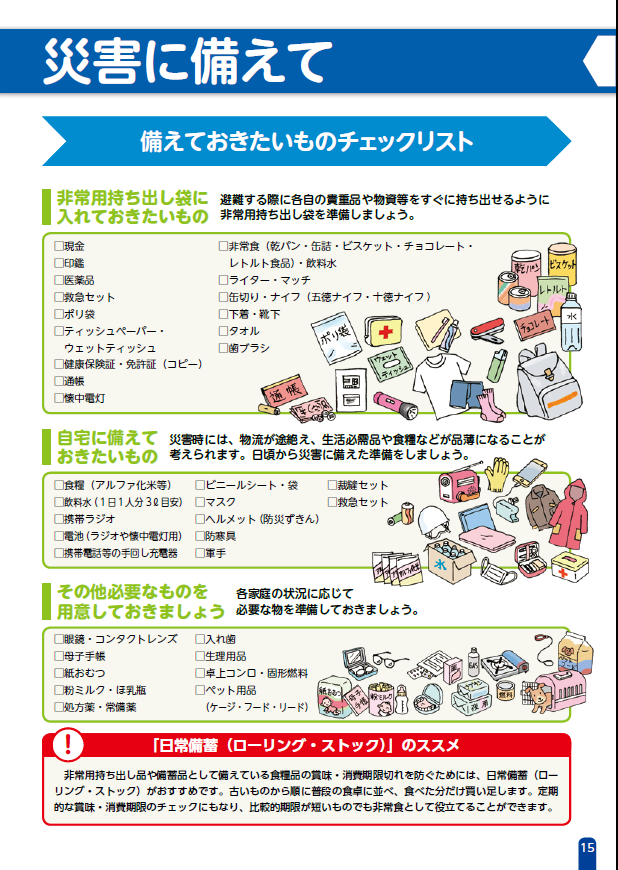

発災時に、大切な生命・財産を守るためには、自助による防災対策が重要です。そのためには、日頃から一人ひとりが災害発生時のイメージをもち、正しい防災知識の習得及び家具転倒防止対策や食糧等の備蓄などを行うことが必要です。また、共同住宅内の防災訓練や防災勉強会等に取り組むとともに、隣近所との「顔の見える関係」を構築することが大切です。

■自主防災組織の結成を推進する

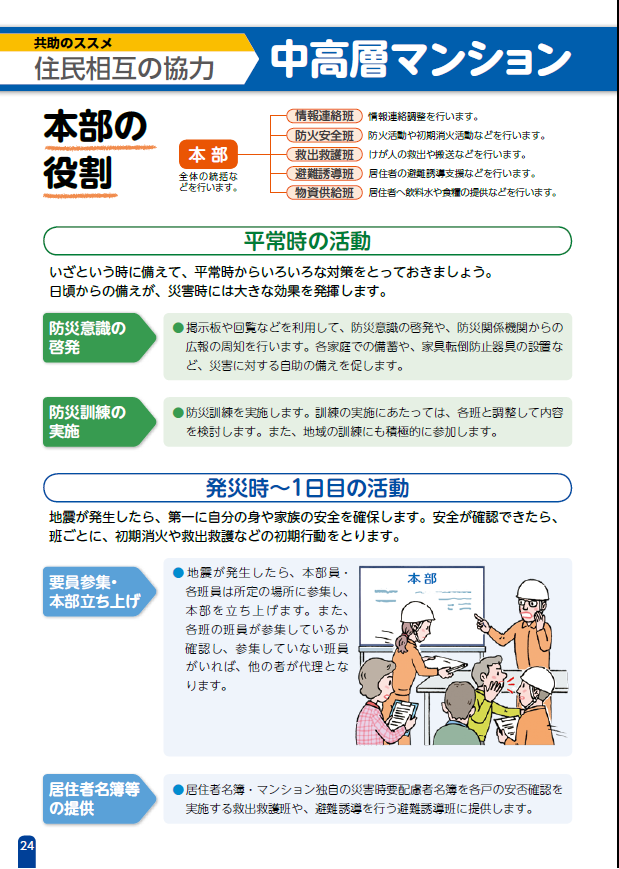

大地震等の大規模災害発生時には、まず、自分の命は自分で守り、そして、自分や家族にけが等がなければ、隣近所や住宅の居住者が協力・連携して、被害の拡大防止に努めることが大切です。

共同住宅においては、ライフラインの寸断による影響に加え、孤立化、隣近所とのコミュニケーション及び在宅避難生活に関する不安・困難等を抱えやすい高層階居住者、単身世帯及び高齢世帯などに対し、さまざまな支援が必要となることが想定されます。

このことから、人的・物的な被害の拡大防止のための活動を効果的・機動的に行うためには、指揮命令系統や役割分担を明確にし、住宅の居住者が一丸となって取り組むことが重要です。

そのため、発災時に組織的な応急活動が実施できるよう、管理組合や自治会等を中心とした「自主防災組織」の結成を推進します。

新宿区では、地震等による建物の倒壊・焼失等によって救援を要する被災者またはそれらの被害を受ける恐れのある人に対して、宿泊や給食の援助を行うために、区立小中学校及び都立高校等51カ所を避難所として指定しています。

万一、建物被害の無いマンション住民が避難所に避難した場合、新宿区地域防災計画に定める想定を超える避難者により、避難所では、避難生活に混乱や支障が生じる恐れがあります。

また、これまでの大震災等が発生した被災地の避難所においては、避難者の肉体的・精神的なストレスによる、多くの健康被害が報告されています。

こうしたことから、マンション建物の倒壊等の危険性が無い場合は、在宅避難を原則とした対策を実施していきます。

■ マンション住民一人ひとりの防災意識の向上を図る

発災時に、大切な生命・財産を守るためには、自助による防災対策が重要です。そのためには、日頃から一人ひとりが災害発生時のイメージをもち、正しい防災知識の習得及び家具転倒防止対策や食糧等の備蓄などを行うことが必要です。また、共同住宅内の防災訓練や防災勉強会等に取り組むとともに、隣近所との「顔の見える関係」を構築することが大切です。

■自主防災組織の結成を推進する

大地震等の大規模災害発生時には、まず、自分の命は自分で守り、そして、自分や家族にけが等がなければ、隣近所や住宅の居住者が協力・連携して、被害の拡大防止に努めることが大切です。

共同住宅においては、ライフラインの寸断による影響に加え、孤立化、隣近所とのコミュニケーション及び在宅避難生活に関する不安・困難等を抱えやすい高層階居住者、単身世帯及び高齢世帯などに対し、さまざまな支援が必要となることが想定されます。

このことから、人的・物的な被害の拡大防止のための活動を効果的・機動的に行うためには、指揮命令系統や役割分担を明確にし、住宅の居住者が一丸となって取り組むことが重要です。

そのため、発災時に組織的な応急活動が実施できるよう、管理組合や自治会等を中心とした「自主防災組織」の結成を推進します。

本ページに関するご意見をお聞かせください

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。