防災の日と防災週間

最終更新日:2024年8月15日

ページID:000061611

大正12年9月1日に発生した関東大震災、昭和34年9月に襲来した伊勢湾台風などをきっかけとして、昭和35年の閣議によって「防災の日」が定められました。

また、全国的に行事を展開するため、8月30日から9月5日を「防災週間」とすることが、昭和57年の閣議によって定められています。

災害の被害を軽減するためには、防災訓練等の取組みを継続的に行い、地域の防災行動力を維持向上させることが非常に重要です。防災の日と防災週間をきっかけとして、一つでも多く、防災に関する行動を実践しましょう。

リンク先 東京消防庁ホームページ「防災の日と防災週間」

また、全国的に行事を展開するため、8月30日から9月5日を「防災週間」とすることが、昭和57年の閣議によって定められています。

災害の被害を軽減するためには、防災訓練等の取組みを継続的に行い、地域の防災行動力を維持向上させることが非常に重要です。防災の日と防災週間をきっかけとして、一つでも多く、防災に関する行動を実践しましょう。

リンク先 東京消防庁ホームページ「防災の日と防災週間」

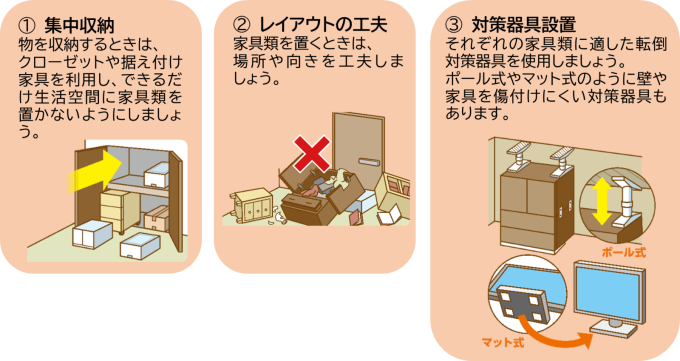

家具類の転倒防止対策

家具類の転倒防止対策とは、家具類(家具や家電など)の転倒・落下・移動防止対策のことをいいます。地震で家具類が転倒・落下・移動すると、家具類や割れたガラスなどでケガをする、電気ストーブなどに物が落下して火災になる、家具類がドアや廊下をふさいで避難できなくなる可能性があります。家具類の転倒防止対策の見直しをしましょう。

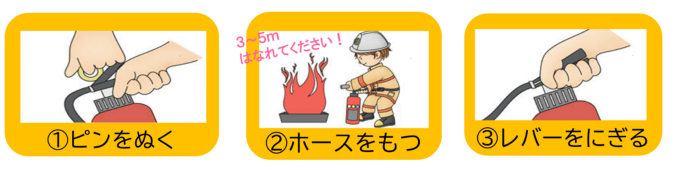

初期消火の対策

消火器は初期消火の有効な手段です。火災発生時に初期段階で消火活動を行うことで、大規模な火災への延焼を防ぎ、人命や財産を守ることができます。防火防災訓練に参加して消火器の取り扱いについて覚えましょう。

本ページに関するご意見をお聞かせください

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。