守ろう!適正飲酒

最終更新日:2025年11月10日

ページID:000074956

過度な飲酒を続けると、様々な病気や生活習慣病のリスクが高まるだけでなく、周囲の人へ深刻な影響を及ぼしたり、飲酒運転などの社会問題に発展する危険性が高くなります。

自分にとって適正なアルコール量を把握し、健康に配慮した飲酒に取り組んでみませんか。

飲酒(東京都保健医療局・気軽に実践!健康づくり応援ガイド)

11月10日~16日はアルコール関連問題啓発週間です。

アルコール健康障害対策基本法では、国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、11月10日から16日までをアルコール関連問題啓発週間と定めています。

厚生労働省ホームページ

東京都立中部精神保健福祉センターホームページ

自分にとって適正なアルコール量を把握し、健康に配慮した飲酒に取り組んでみませんか。

飲酒(東京都保健医療局・気軽に実践!健康づくり応援ガイド)

11月10日~16日はアルコール関連問題啓発週間です。

アルコール健康障害対策基本法では、国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、11月10日から16日までをアルコール関連問題啓発週間と定めています。

厚生労働省ホームページ

東京都立中部精神保健福祉センターホームページ

健康への影響

過度な飲酒が続くと、こころと身体の健康に様々な悪影響を及ぼす恐れがあります。

こころ

睡眠障害、うつや不安の悪化、アルコール依存症 など

身体

肝障害、膵炎、がん、糖尿病、心疾患、高血圧、胃腸障害 など

また、飲酒後に適切ではない行動をとることによる怪我や他人とのトラブルなどの社会・行動面のリスクも懸念されます。

特に、女性は、男性よりも少ない飲酒量で健康に影響を及ぼすほか、アルコール依存症に至るまでの期間も短いため、注意が必要です。

アルコールのリスクを理解し、自分に合った飲み方で、お酒とほどよく付き合っていきましょう。

※体質的にお酒が飲めない方は無理に飲まず、お酒が弱い方は、以下の内容よりもさらに少ない量を目安としてください。

特に、女性は、男性よりも少ない飲酒量で健康に影響を及ぼすほか、アルコール依存症に至るまでの期間も短いため、注意が必要です。

アルコールのリスクを理解し、自分に合った飲み方で、お酒とほどよく付き合っていきましょう。

※体質的にお酒が飲めない方は無理に飲まず、お酒が弱い方は、以下の内容よりもさらに少ない量を目安としてください。

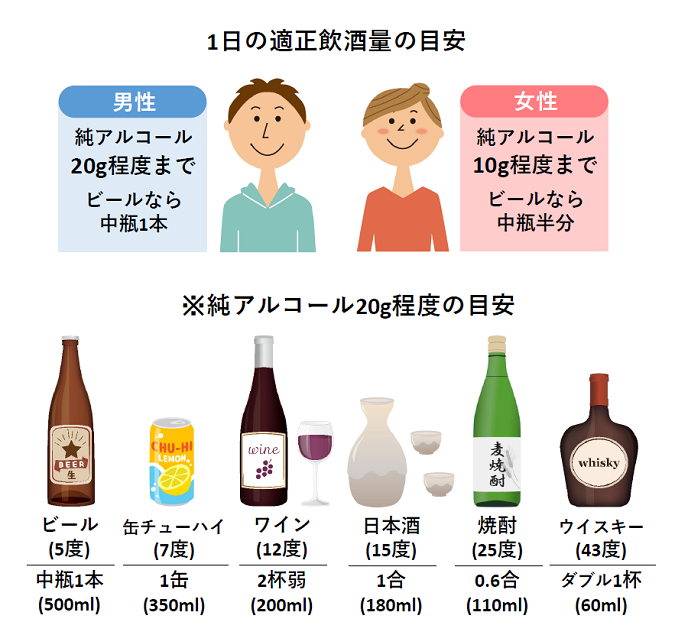

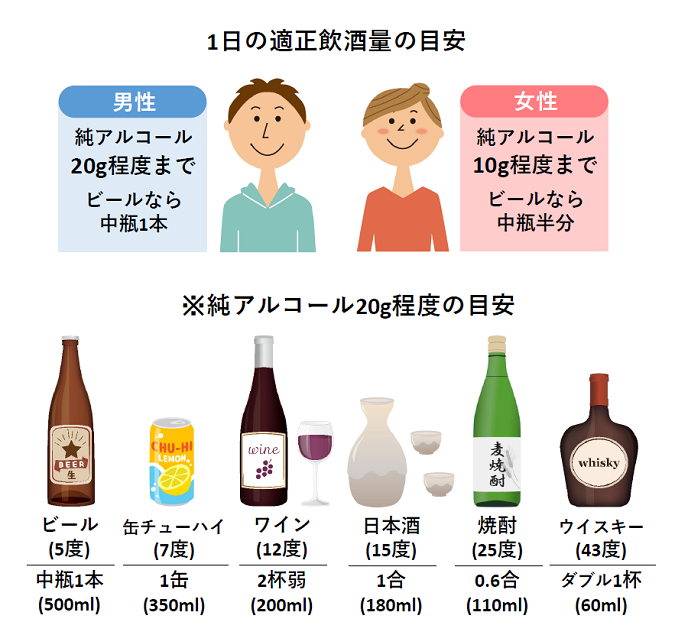

1日の適正飲酒量の目安

飲酒量は、飲んだお酒に含まれる純アルコール量を基準として考えます。

1日の適正飲酒量の目安は、男性では純アルコール20g程度まで、女性では10g程度です。

1日の適正飲酒量の目安は、男性では純アルコール20g程度まで、女性では10g程度です。

お酒と上手に付き合うために

過度な飲酒の害は分かっているけれど、「つきあいで断ることができない」「いきなり禁酒は難しい」という人もいるかもしれません。そんな場合も、以下の点に気を付けて、自分に合ったお酒との付き合い方を考えてみましょう。

事前に飲む量を決めておく

行事・イベントなどの場で飲む場合も、何をどのくらい飲むか事前に決めて、過度な飲酒を避けましょう。

お酒を飲むなら料理も一緒に

食べながら飲むことで、急激な血中アルコール濃度の上昇を抑えることができます。また、飲みすぎ抑制の効果も期待できます。

飲酒の間に水を飲む

飲酒の間に水や炭酸水を飲むことで、アルコールをゆっくり分解・吸収しましょう。

1週間の内、飲まない日(休肝日)を設ける

週に何日かはお酒を飲まない日を設けて、肝臓などの臓器を休ませましょう。まずは週1日から始め、できれば連続して2日以上の休肝日を目指しましょう。

楽しく飲む

うさ晴らしの酒は飲酒量のコントロールを失いやすく、身体的にも精神的にも危険です。うさ晴らしの酒が続いてしまう場合は、お酒以外のストレス解消法を考えてみましょう。

寝酒は控える

寝酒は早朝覚醒や中途覚醒を増やし、睡眠の質を低下させます。

定期的に健康診断を受ける

定期的に健康診断を受け、飲みすぎていないか肝機能の状態をチェックしましょう。

ライフサイクルと飲酒

年齢や性別等によりアルコールの影響には個人差があります。

女性の飲酒

女性の飲酒は特有のリスクがあるため注意が必要です。男性よりも体内の水分量が少なく、女性ホルモンによりアルコールの影響を受けやすいため、同じ飲酒量でも血中アルコール濃度が高くなってしまいます。

妊娠中の飲酒は胎児に悪影響(低体重や脳障害等)を与えるため、絶対にやめましょう。授乳中の飲酒は母乳中に少量のアルコールが移行してしまうため、控えましょう。

飲酒量に比例して、女性の中で最も多いがんである乳がんのリスクも高まると考えられています。また、多量の飲酒は骨密度を減少させ、高齢女性で大きな問題となっている骨粗しょう症や骨折の原因となります。

女性の飲酒と健康(厚生労働省・健康日本21アクション支援システム健康づくりサポートネット)

そもそも女性にとっての適度な飲酒量ってどのくらい?(東京都保健医療局)

妊娠中の飲酒は胎児に悪影響(低体重や脳障害等)を与えるため、絶対にやめましょう。授乳中の飲酒は母乳中に少量のアルコールが移行してしまうため、控えましょう。

飲酒量に比例して、女性の中で最も多いがんである乳がんのリスクも高まると考えられています。また、多量の飲酒は骨密度を減少させ、高齢女性で大きな問題となっている骨粗しょう症や骨折の原因となります。

女性の飲酒と健康(厚生労働省・健康日本21アクション支援システム健康づくりサポートネット)

そもそも女性にとっての適度な飲酒量ってどのくらい?(東京都保健医療局)

若年者の飲酒

若者の飲酒は、急性アルコール中毒やアルコール依存症等のリスクが高く、事件・事故の関連も深いという特徴があります。また、若いうちから積極的に飲酒することは、飲酒量の増大、アルコール依存症等のリスクを増大させ、飲酒問題が生じたときの予後も悪いという様々な問題を生じさせます。さらに脳の萎縮や第二次性徴の遅れ等、多くの領域でアルコール多量飲酒による若者の健康への悪影響がみられます。

若者の飲酒と健康(厚生労働省・健康日本21アクション支援システム健康づくりサポートネット)

若者の飲酒と健康(厚生労働省・健康日本21アクション支援システム健康づくりサポートネット)

高齢者の飲酒

高齢者にとって過度の飲酒は健康寿命に関わる病気のリスク因子です。脳血管障害・骨折・認知症のいずれの疾患も寝たきりの主要な疾患であり、かつ過度の飲酒がこれらの疾患のリスク因子です。

高齢者の飲酒の特徴としては、自身の退職や配偶者の死などのライフイベントが飲酒量を増やす原因となります。

高齢者の飲酒と健康(厚生労働省・健康日本21アクション支援システム健康づくりサポートネット)

高齢者の飲酒の特徴としては、自身の退職や配偶者の死などのライフイベントが飲酒量を増やす原因となります。

高齢者の飲酒と健康(厚生労働省・健康日本21アクション支援システム健康づくりサポートネット)

適正飲酒に関するご相談先

お住まいの地域の担当保健センターにご相談ください。